고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

★본문

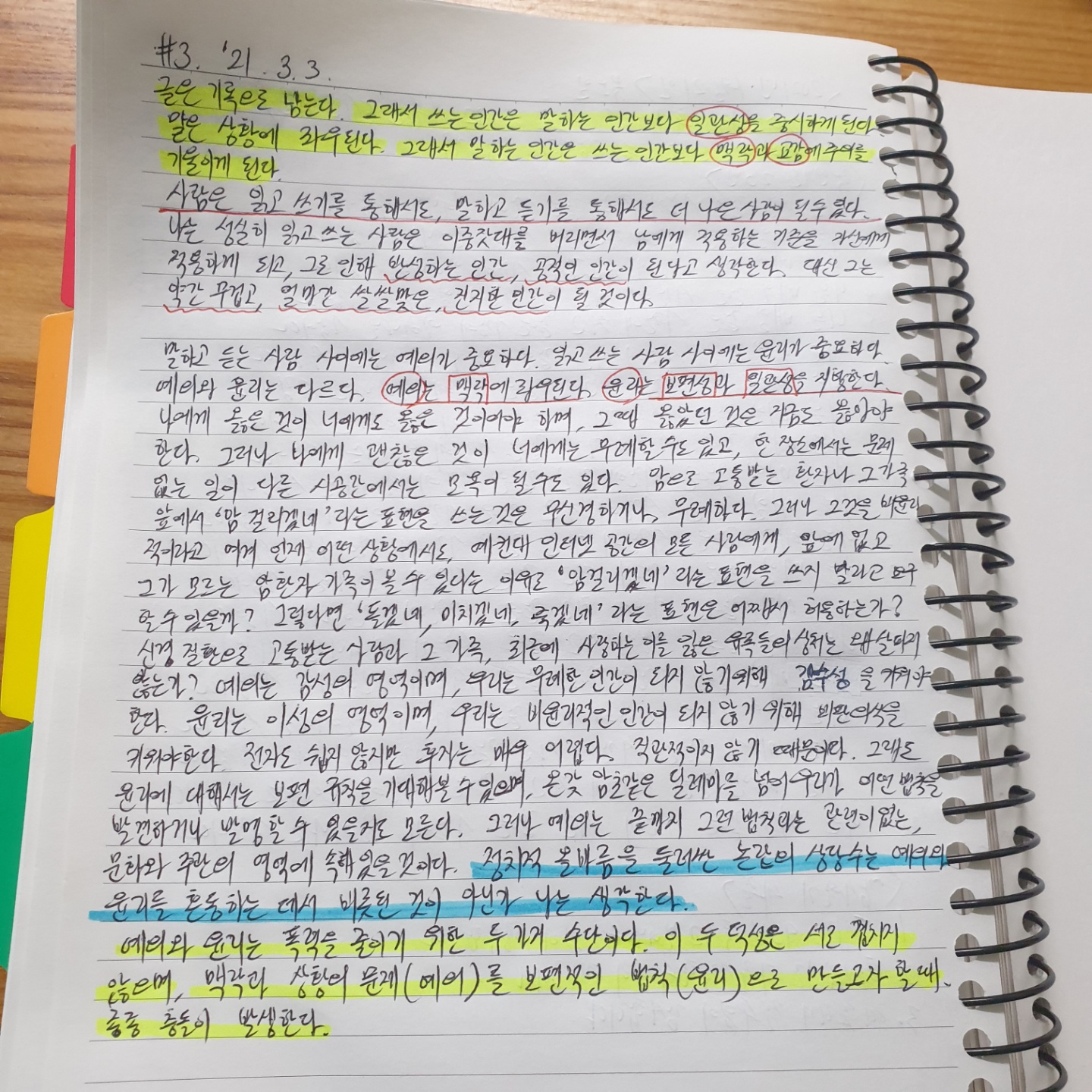

글은 기록으로 남는다. 그래서 쓰는 인간은 말하는 인간보다 일관성을 중시하게 된다. 말은 상황에 좌우된다. 그래서 말하는 인간은 쓰는 인간보다 맥락과 교감에 주의를 기울이게 된다. 사람은 읽고 쓰기를 통해서도, 말하고 듣기를 통해서도 더 나은 사람이 될 수 있다. 나는 성실히 읽고 쓰는 사람은 이중 잣대를 버리면서 남에게 적용하는 기준을 자신에게 적용하게 되고, 그로 인해 반성하는 인간, 공적인 인간이 된다고 생각한다. 대신 그는 약간 무겁고, 얼마간 쌀쌀맞은, 진지한 인간이 될 것이다.

말하고 듣는 사람 사이에서는 예의가 중요하다. 읽고 쓰는 사람 사이에서는 윤리가 중요하다. 예의와 윤리는 다르다. 예의는 맥락에 좌우된다. 윤리는 보편성과 일관성을 지향한다. 나에게 옳은 것이 너에게도 옳은 것이어야 하며, 그때 옳았던 것은 지금도 옳아야 한다. 그러나 나에게 괜찮은 것이 너에게는 무례할 수도 있고, 한 장소에서는 문제없는 일이 다른 시공간에서는 모욕이 될 수도 있다. 암으로 고통받는 환자나 그 가족 앞에서 ‘암 걸리겠네’라는 표현을 쓰는 것은 무신경하거나, 무례하다. 그러나 그것을 비윤리적이라고 여겨 언제 어떤 상황에서도, 예컨대 인터넷 공간의 모든 사람에게, 앞에 없고 그가 모르는 암환자 가족이 볼 수 있다는 이유로 ‘암 걸리겠네’라는 표현을 쓰지 말라고 요구할 수 있을까? 그렇다면 ‘돌겠네, 미치겠네, 죽겠네’라는 표현은 어째서 허용하는가? 신경 질환으로 고통받는 사람과 그 가족, 최근에 사랑하는 이를 잃은 유족들의 상처는 왜 살피지 않는가?

예의는 감성의 영역이며, 우리는 무례한 인간이 되지 않기 위해 감수성을 키워야 한다. 윤리는 이성의 영역이며, 우리는 비윤리적인 인간이 되지 않기 위해 비판 의식을 키워야 한다. 전자도 쉽지 않지만 후자는 매우 어렵다. 직관적이지 않기 때문이다. 그래도 윤리에 대해서는 보편 규칙을 기대해볼 수 있으며, 온갖 암초 같은 딜레마를 넘어 우리가 어떤 법칙을 발견하거나 발명할 수 있을지도 모른다. 그러나 예의는 끝까지 그런 법칙과는 관련이 없는, 문화와 주관의 영역에 속해 있을 것이다.

정치적 올바름을 둘러싼 논란의 상당수는 예의와 윤리를 혼동하는 데서 비롯된 것 아닌가 나는 생각한다.

예의와 윤리는 폭력을 줄이기 위한 두 가지 수단이다.

이 두 덕성은 서로 겹치지 않으며, 맥락과 상황의 문제(예의)를 보편적인 법칙(윤리)으로 만들고자 할 때 종종 충돌이 발생한다.

장강명 <책, 이게 뭐라고>

★내 생각

나는 말보다는 글로 나를 더 표현할 수 있다고 생각해왔다. 위 글을 읽으며 나는 일관성을 중시하는구나, 다시 깨닫는다. 하지만 일관성을 중시하면서도 지키기 어려울때가 많았고, 자주 흔들렸던 것이 힘들었다.

내가 말로 표현하는데 서툴었던 점도 깨닫는다. 나는 맥락을 파악하고 교감하는데 서툴고 배울게 많았다.

공감대화를 배우며 감수성을 키우고 있다. 책을 읽고 기록에 남기며 비판의식을 키우고 있다.

작가님의 말씀처럼, 읽고 쓰기를 통해, 말하고 듣기를 통해 더 나은 사람이 될수있다고 믿는다.

★필사

'나의 성장일기(주제 없이 자유롭게 쓰기)' 카테고리의 다른 글

| [필사] 5일차. 말 무덤에 묻어야 할 말을 소중한 사람의 가슴에 묻지 말자.<사랑은 내 시간을...> (2) | 2021.03.05 |

|---|---|

| [필사] 4일차. 마음 먹는 일은, 분명 삶을 지탱한다 <사랑은 내 시간을 기꺼이 건네주는 것이다> (0) | 2021.03.04 |

| [필사] 2일차. 나는 '책이 중심에 있는 사회'를 상상한다 <책, 이게 뭐라고> (7) | 2021.03.01 |

| [필사] 1일차. "책을 왜 읽어야 하느냐"는 질문에 대한 답변 <책, 그게 뭐라고> (2) | 2021.03.01 |

| [아바매필]26~28일차. <감옥으로부터의 사색>필사. (0) | 2021.02.25 |